网络送养黑产链内幕揭秘令人震惊 网络送养小孩详细经过曝光目的是什么(2)

时间:2020-04-13 19:39 来源:偶酷网整理 作者:偶酷网 点击:次

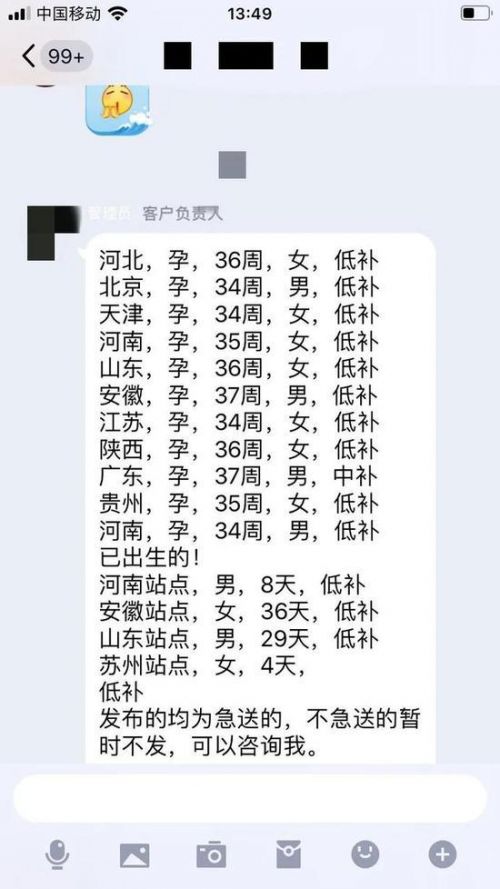

在这位网友的推荐下,法治周末记者得以进入一个名为“爱心救助站二”的QQ群。按照网友的介绍,这个群专门“提供送养、收养服务”。按照“群规”,一旦收养成功,当事人必须退群。 法治周末记者从群资料中看到,这个群建立于2019年12月,人数有29人(记者在群期间),包括3名管理员。 这3名管理员有着不同的分工。其中,一位名为“客户负责人”的管理员在群里发送了一份名单:“河北,孕,36周,女,低补……广东,孕,37周,男,中补……” 法治周末记者了解到,所谓“补”,意即“补偿款”。某种意义上说,也可以理解为送养者开出的“价格”。相应地,“低补”即为“补偿款”低。

取名为“爱心救助”的QQ群截图 法治周末记者向其中一名管理员询问:“请问是合法领养吗?” 对方的回答是:“合法去福利院,别在这里找。我们不犯法,也不合法。” 随即,记者被移出了群聊。 之后,法治周末记者又以咨询领养为名联系上一位“中介”群主。对方表示,自己的资源很多,不光有领养群,还有“假结婚给孩子上户口”群等。 据这位群主介绍,送养者不仅仅是一些未婚妈妈,还有生“二胎三胎的”。此外,被送养的孩子男女都有。记者还被告知,就她经手的送养和收养而言,已出生的孩子比待产的“价格低”,但至少也要“十万起”。 而在这位群主看来,通过他们收养孩子,“不是不合法,而是民间领养不受法律保护而已”。

记者与一位中介的聊天截屏

罅隙之间的被私自收养儿童 中国社会科学院法学研究所副研究员、性别与法律研究中心副秘书长邓丽在接受法治周末记者采访时称,在概念上,用“私自收养”比“民间送养”会更准确一些,也更加有助于将个案与制度关联起来。私自收养是指未办理收养登记、自行建立亲子关系/类亲子关系(祖孙关系)的收养。 邓丽认为,私自收养脱离国家视野,缺乏规范监管和充分支持,法律关系和法律责任均不明晰,往往会导致所涉儿童权益不保。 王小艳也在接受法治周末记者采访时指出,民间送养可能侵害儿童的人身权利,包括身体权、健康权、生命权、受教育权等,比如因送养行为导致的性侵、虐待、遗弃等行为。 邓丽认为,近年曝出的一些集聚性的、极端的私自收养案例就很说明问题。 比如2013年,河南省兰考县“爱心妈妈”袁厉害收留无家可归儿童的处所发生火灾,7名孩子死亡;2018年,河北武安市“大爱妈妈”李利娟涉嫌犯罪被刑事拘留,其照看的69名儿童全部转到当地福利院。 “被私自收养的儿童身处原生家庭、国家监护与收养机制的罅隙之间,面临极大的风险和危险”,邓丽说。她呼吁,一方面要在个案中及时充分地去救助受害人、惩治侵害人,另一方面要在制度上深刻省思,更加有效率地疏导私自收养,增进国家和社会对收养事件的监督、干预和对收养家庭的支持、服务。 邓丽介绍,当前民法典(草案)中规定的收养制度明显要比现行的收养法更科学一些,某些形式要件更加宽松一些,促进和鼓励收养的立场更加鲜明一些,“肯定会有助于将一部分私自收养‘引流’到依法收养的轨道上来 。” 尽管法律在进步,但是从研究者的角度出发,邓丽觉得一些问题尚未得到系统的解决。 “比如,生父母未婚先育却没有能力继续抚育的婴童,这个群体历来就在被收养人中占到一定比重。” 邓丽说,这种情形下,依照法律规定需要生父母协商一致才能送养,但现实生活中,有些男方早早地远远地就躲开了,女方要证明男方下落不明或者查找不到才能实施单方送养,会产生各种成本,很可能女方就会放弃法律送养的通道。 甚至,在保守文化的抑制下,女方本身也不愿走法律通道,而是倾向于私下把孩子送出去。但是这样,孩子的利益就无法获得切实的保障。 在邓丽看来,解决私自收养的问题不仅仅需要制度层面的完善,还需要实务层面的创新。 “未来,有没有可能把收养信息的匹配规范起来?”她认为,这个问题值得思考。 (责任编辑:admin) |