|

原标题:脑瘫女童溺亡背后的孤独家庭

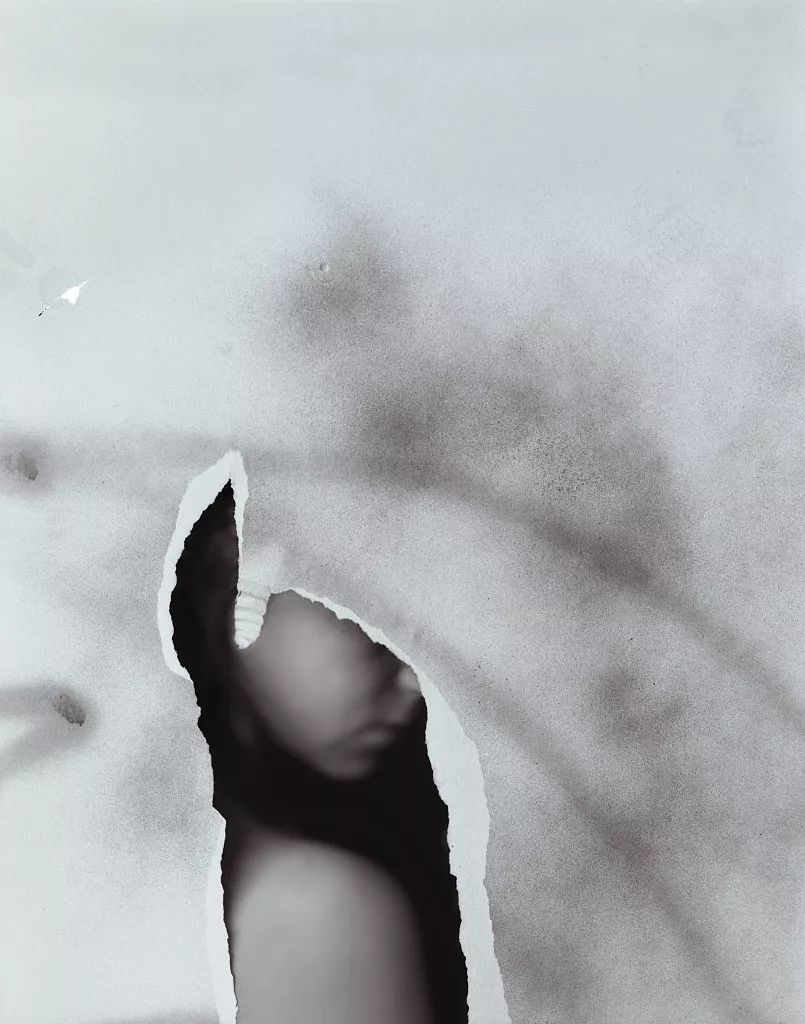

在这个世界上,只有她记得小女孩带给人间的一点快乐,“高兴时她会拍拍小手,想出去玩时也会往外拽我”。她曾骑着电动车,载着孙女,背后靠着的是一片温暖。 文| 龚菁琦 编辑| 楚明 陌生人的到来,已经引不起郭珍的丝毫注意。8月初的一天,身患恶性直肠癌的她,在芜湖县郊女儿家休养。躺在沙发上的她,眉头紧皱,两眼虚闭,不愿开口多说一句话。 只有在别人谈到涉嫌犯罪的儿子和丈夫,还有溺亡的孙女时,她的眼角会湿润,沉默中,突然掉下大滴眼泪。1个月前,她的儿子和丈夫,涉嫌共同将家中9岁的脑瘫孩子推入河水中致其溺亡。如今父子已被警方逮捕。 时间一格格往前倒推,在孩子的姑父张志林看来,悲剧是一点点酿成的,一步错步步错。先不应该在今年6月时让脑瘫孩子杨璇与她爸爸和爷爷碰面。再往前,4年前不应该让郭珍带孙女从芜湖去淮安。最后推出来的结论是,这个小孩本就不该出生。在以下一代为轴心的传统家庭里,一个不健全的孩子,带来的是家庭无法承受之重和无解的人性考验。 孤独的父与子 事发前,65岁的杨松已来南京一工地打工3个月,直到被抓后,也没工友能叫出他名字。门卫记得,他天还没亮就起床,工地一片鼾声,他拖一个小车,铲一点灰,扫一扫地。年龄大做不了更重更赚钱的活,只能更勤快。他与人见面不多话,点一个头,给留下一个“老实人”的印象,立即缩回自己的世界。他住在一间不足5平米的隔板间里,除了上下铺和一张桌子,再无其他。 他赚的这些钱,没有像其他工友一样,寄回家供小孩读书或是给老婆养家,而是常去工地门口一家小卖部,隔几天买一包烟和两瓶啤酒打发过日。 “孤魂野鬼一样”,一位工友谈到对他的印象。他头发白,瘦瘦的,穿一件白背心,看上去是一个最没特点的农村老头,几乎没人对他产生兴趣,也没人听他讲起过儿女和老婆。工友除了知道油漆工头张志林是他女婿,其他的一无所知。 这样孤独的生活方式,同样延续在家乡。在老家周下村,除了过年,平时几乎不见他踪影。邻居提到他最多的是,“在外打工”。村里同龄人,早已不再奔波,比如住同村对门的亲哥哥,如今只在家种小菜。过年时,他家门庭格外冷落,他不出去拜年,也无访客。村口理发店老板常常见他,打一斤4块钱的酒,在只有一张单人铺的屋子里,一个人闷喝。屋外炮声隆隆,他家门窗紧闭。 女婿张志林回忆起老丈人的性格,只觉得内向、孤僻,从来不与他商量任何事。这一点,儿子杨响与他很像。父子俩似乎都过着同一种生活,身边无妻儿、远离家乡、忙于打工,很少社交。 姐姐和姐夫,一年到头接不到弟弟杨响的几个电话,更没听过弟弟倾吐过心事。“他什么都闷在心里,但是你说他还是听,有时让他做一件事,他就默默做好,也不声张。”张志林说。 “不喜欢与同事玩闹、聚会,平时最多是在家上上网”,张志林简单几句话概括了小舅子杨响的生活。安徽师范大学毕业后,杨响辗转几家单位,大概两年前到芜湖市一家上市公司信义电子玻璃厂上班。 36岁的他,一个人住厂里的单身宿舍。10年前他就在县城购置了婚房,从每月4000多工资里拿出1000多元还贷款,但房子无人居住。6年前他协议离婚,与生下的脑瘫女儿有关。 4年前,郭珍为了让儿子离婚后好找对象,提出一人去江苏娘家抚养孙女。她借住在亲戚家,与杨璇相依为命,拾破烂为生。没有家庭与孩子的粘合,一个家变得四五分裂。 杨璇刚生下来不会哭,也不会吸奶,40天后被诊断为脑瘫。郭珍回忆,从芜湖到南京,带孩子上各大儿童医院求诊访医,花费上10万元,“儿子从来没有说过放弃”。 据后窗报道,杨璇5岁时在芜湖医院做康复,他会早下班带杨璇在医院大厅学走路,去竹山公园看动物。有人提起女儿长得像爸爸时,他乐呵地应到:“像吗?” 女儿到了淮安后,杨响每月会给母亲存折上打些钱。他每两个月打一次电话问候一下“宝宝”情况,其他的也不多言。到后来,过年时母亲不愿意回芜湖,杨响也不去淮安。女儿溺亡前,父女已经有两年未见面。 |